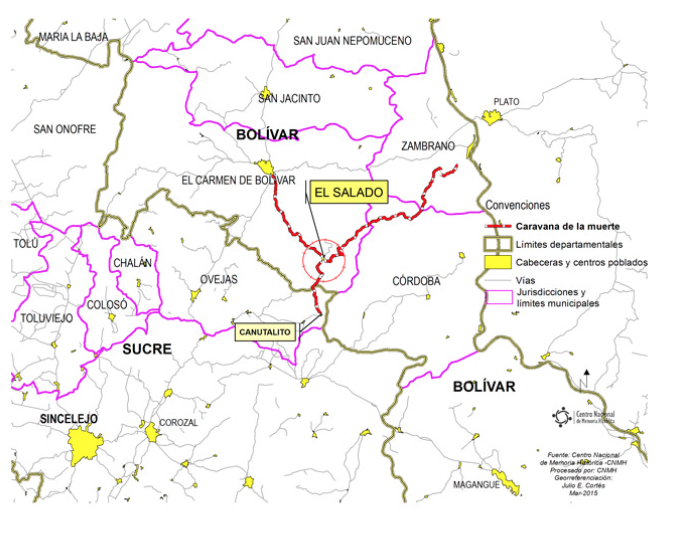

A pesar de haber sufrido el mismo flagelo de la violencia, la tragedia en Canutalito quedó opacada por el impacto mediático de la masacre en El Salado. Fueron 18 las personas asesinadas. Crónica de un pueblo invisibilizado.

A Juancito –como lo conocen todos en el pueblo– lo acusaron de ser informante de la guerrilla y lo arrastraron hasta la plaza principal de Canutalito. Aquel 8 de marzo del 2000, lo ataron con tanta fuerza que, veinticinco años después, sus manos aún conservan las marcas de la soga que también lo amordazó.

Canutalito suena más a porro que a gaita, huele más a ganado que a tabaco. No solo su nombre es tan extraño para mucha gente, sino que, aunque pertenece a los Montes de María, sus características geográficas se inclinan más a la región sabanera.

Está tan lejos del casco urbano que los mototaxistas dudan en llevarte hasta allá porque les toca devolverse solos. Para llegar, hay que atravesar antes tres corregimientos: La Peña, Flor del Monte y Canutal. Los caminos polvorientos, llenos de huecos y lomas, hablan del abandono del Estado.

Tras una hora de sacudidas, llegamos a las 3:34 de la tarde, cubiertos de polvorín de pies a cabeza, bajo un sol tan bravo que, aunque el clima en el celular marcaba 32 grados, se sentía de 40. El calor y la humedad envolvían el ambiente, y el polvorín que llegaba hasta los patios, se mezclaba con el humo de los fogones de leña que perviven en algunas casas.

Antes de que cayera la noche fuimos a la plaza, esa donde todos los 13 de diciembre celebran las fiestas patronales con fandango. Allí mismo están la iglesia de Santa Lucía y otra que terminó convirtiéndose en un salón comunal en la que se organizan reuniones y eventos. Al lado está Vijagual Stéreo, la emisora comunitaria. Justo frente a la iglesia está el parque que cuenta con una cancha sintética de futbol y un gimnasio público que se inauguró a principios de diciembre de 2024. Y en la mitad está la placa que entregaron en el 2016 –dieciséis años después de lo ocurrido- en conmemoración de las víctimas de la violencia.

La arremetida de los paramilitares

El canto de los gallos a las 6 en punto es la alarma del pueblo. A esa hora salimos a la finca de Néstor Rodríguez. Entre el mugido de las vacas y el sonido de las chicharras sentíamos que los oídos se nos iban a explotar. Néstor nos brindó un poco de café mientras recordaba esa mañana del miércoles 16 de febrero del 2000, cuando entró un grupo incontable de paramilitares al pueblo. “A las 6:05 de la mañana ellos tocaron la puerta de mi casa, fui a abrir como de costumbre, pero me sorprendí cuando vi a ese poco de hombres uniformados y armados, pensé que eran del Ejército”, recuerda.

Mientras recorríamos las opacas llanuras de aquel lugar -porque desde hace tiempo no llueve-, Néstor hablaba con impotencia por los atropellos a los que fueron sometidos por el grupo armado durante 48 horas. Según él, había más paramilitares que gente del mismo pueblo.

“Me sacaron de la casa a mí, a la mujer y a los hijos míos; es más, tenía a mi mamá enferma en la cama, no se podía mover. Me dijeron que la dejara porque dizque no le iba a pasar nada y así nos tocó, tuve que dejarla sola e irnos a la plaza. Llegaron a mi casa como un huracán”, contaba mientras veía a lo lejos a sus sobrinos arrear el ganado.

Néstor, su familia y el pueblo se reunieron en la plaza con la incertidumbre de no saber si regresarían con vida a sus casas. “Nosotros estábamos ignorantes, no sabíamos con quién estábamos tratando. No entendíamos qué era lo que pasaba. Hasta que ellos se identificaron como las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y nos dijeron: ‘Dónde nosotros llegamos, llegamos a florecer y de aquí no nos vamos más’”, relata.

Así transcurrió todo el 16 de febrero, las calles llenas de paramilitares, el miedo de la gente, el llanto de los niños y el cantar melancólico de un pájaro que en medio de la reunión venía volando de los lados de El Salado como quien anuncia un presagio.

Los organizaron en filas: a niños, jóvenes y hasta adultos mayores, entre ellos a un sordo al que un paramilitar le apuntó a la cabeza y le gritó: “Ahora sí vas a escuchar”. Pero se detuvo cuando su comandante le ordenó: “Te dije que a este no lo mates”.

Al mediodía del 17 de febrero, los paramilitares que cargaban varias cabezas de ganado, se fueron rumbo a El Salado. Desde Canutalito se podían escuchar los disparos, sin embargo, fue el momento que los lugareños aprovecharon para buscar a sus muertos. Los cadáveres estaban, tres en la vereda Bajo Grande: Marcos Díaz, Jorge Mercado y Benjamín González; y uno en la vereda Puerto Príncipe: Luis Alfonso Peña, conocido como “Lucho Peña”.

El regreso

A pesar de haber sufrido el mismo flagelo de la violencia, Canutalito ha sido invisibilizado. Su tragedia quedó minimizada por el impacto mediático de la masacre en El Salado. Fueron 18 las personas asesinadas entre Canutalito y sus alrededores. “Los muertos de Canutalito los sumaron a las cifras de los asesinados en El Salado”, explica la lideresa canutalitera Margarita Domínguez.

La masacre de El Salado se convirtió en el epicentro de la memoria, mientras que lo de Canutalito quedó reducido a un párrafo, y con un muerto menos, como se lee en el artículo “Hace 15 años no murió El Salado”, publicado en el Centro Nacional de Memoria Histórica:

Simultáneamente, en esa madrugada del 16 de febrero, en el corregimiento de Canutalito, del municipio de Ovejas, otro grupo paramilitar comandado por “El Tigre” instala otro retén donde detienen a Domingo Ezequiel Salcedo, que se transporta en un burro. Lo empiezan a interrogar cuando de repente uno de los “enmascarados” –exguerrilleros que ahora hacen parte de los paramilitares– lo reconoce como colaborador de las Farc, entonces lo obligan a cooperar con ellos a cambio de su vida. Llegan al casco urbano y reúnen a la población en la plaza principal. Llevan hasta allí a cinco hombres que habían sido detenidos minutos antes. –Venimos a hacer una limpieza de la guerrilla –anuncia el escuadrón de la muerte a todos los pobladores. Tres de los cinco hombres son degollados.

Aunque la geografía separa a Canutalito y El Salado, el horror los unió. Fueron los canutaliteros quienes acogieron a las víctimas de la masacre de El Salado que llegaron desplazadas, y en burro, en busca de refugio en una tierra en la que aún olía a muerte.

Veinte días después, el miércoles 8 de marzo, el miedo de aquel 16 de febrero se sintió mucho peor en Canutalito. Volvieron con más violencia que la primera vez, dividieron en filas a sus habitantes, igual como habían hecho en El Salado.

Cecilia García, al ver a todos vestidos de verde, pensó que eran los soldados del Ejército que iban a cuidarlos. Pero no. “A Juancito se lo llevan, se llevan a Juancito”, gritaba. Juancito, su hermano, iba descamisado, esposado y rodeado por cuatro hombres que le apuntaban con fusil. Manuela, su madre, ciega y sin poder caminar se quedó llorando sola en casa y sin entender qué pasaba.

Ya reunidos en la plaza, la seño Ceci se imaginaba lo peor para su hermano, a quien acababan de señalar como un informante de la guerrilla. “El tigre no es como lo pintan”, dijo uno de los paramilitares.

Sin importar lo que les pasara, Cecilia y el pueblo gritaron con el corazón que Juancito no era ningún informante. Esa protesta temeraria sirvió para que no mataran a Juancito y a su amigo Jorge Assia.

Los que no contaron con la misma suerte fueron Moisés Gutiérrez, Benjamín José González Anaya, Miguel Martínez Narváez, Manuel Antonio Martínez Rodríguez, Amaury Martínez Simanca, Félix Pérez Salcedo, Jorge Mercado Vergara, Daniel Francisco Díaz Morales, Emiro Castilla Castilla, Dairo González Olivera, Eder Julio Sánchez, Jhon Núñez Sánchez, David Núñez Sánchez, Miguel Antonio Avilez, Liborio Cortez Rodríguez, Luis Alfonso Peña Salcedo, Rafael Antonio Núñez Sánchez y Silfredo Brochero Bermúdez.

Hoy, a sus 87, Juan (Juancito) Calasán Martínez Montecino, de baja estatura, piel trigueña y unas cuantas canas, se sienta todas las tardes en la terraza de su casa. Allí recuerda lo sucedido como si fuera ayer:

“Me sacaron de aquí, esposado, descamisado, sin entender el porqué, y me llevaron a la plaza, me acusaban de venderle a la guerrilla porque yo tenía una tienda, pero si no les vendía también me podían matar por negarme a vender. Gracias a Dios y a mi pueblo puedo echar el cuento”.

Frente a la casa de Juancito vive Esther Martínez, una canutalitera que para la fecha vivía en una parcela ubicada entre Canutal y Flor del Monte, fue testigo de momentos desgarradores. Su relato, con una voz pausada y temerosa, como si el eco del pasado aún la acechara, describe el horror de aquellos días: “No olvidaré a mi vecino ‘Villo’ (Emiro Castilla). Lo tenían amarrado por el cuello, pegado a un palo, como a un animal salvaje. Desde allí no lo volví a ver. Tampoco pude volver a mi parcela porque advirtieron que a las 2 de la tarde regresaban y si volvía me quemaban viva”.

Tras esa amenaza no le quedó de otra que abandonar su rancho con Eduardo, su esposo, a quien habían amarrado y soltado de milagro. “Me fui con mi esposo en el anca del caballo para Canutal. Dormimos donde una conocida, pero en realidad esa noche no dormimos. Nos abrazábamos y llorábamos porque había muchos rumores: a fulano lo mataron, a zutano también. Yo lo abrazaba y lloraba, le decía: ‘Volviste a nacer, mijo’”.

Canutalito antes y después de la masacre

Al llegar a un callejón estrecho se ve desde la esquina un letrero colgado de la rama de un árbol: «BRI Nido de Letras». Ahí vive Margarita Domínguez, una mujer de sonrisa cálida y mirada profunda, quien es la gestora cultural y fundadora de la Biblioteca Rural Itinerante (BRI).

“Antes de que todo pasara, mi gente amaba cultivar. Disfrutaban de lo que la tierra les daba, apreciaban sus costumbres, sus fiestas. Les gustaba ser quienes eran, libres y sin la presión de nadie”, apunta Margarita con melancolía. Pero cuando habla del conflicto, su tono es fuerte, como con rabia: “El conflicto llegó también a masacrarnos moralmente. Pusimos en pausa nuestras tradiciones, nuestras memorias y nuestros saberes ancestrales quedaron ahí dormidos”.

Canutalito se convirtió en un lugar al que pocos querían entrar. El temor era el aire que se respiraba; los pobladores evitaban encuentros con extraños y debían enfrentarse al estigma de ser considerados ‘cómplices de la guerrilla’. Tras lo sucedido, la Pastoral Social fue la única organización que se atrevió a entrar. Llevó apoyo psicosocial y los ayudó a sanar sus heridas.

Para ser reconocidos como sujetos de derechos tuvieron que luchar, demandar e insistir. “El pasado 16 de febrero, se cumplieron 25 años y no fue hasta el 21 de abril que empezamos con las sesiones para iniciar con el tema de Reparación Colectiva por medio de nuestra iniciativa; 25 años después por fin somos sujetos de reparación colectiva y no sabemos en qué condiciones seremos dignificados”, añade Margarita.

Después de la guerra a los canutaliteros les quedó la desconfianza en las autoridades, la desesperanza y el desconcierto. Muchos campesinos abandonaron sus cultivos. La economía también fue cambiando, no solo por el clima, sino por el conflicto armado. Cambiaron la agricultura por la pecuaria.

Los niños no leían, los jóvenes tenían problemas para comprender lo básico. En 2012, Margarita decidió cambiar esa realidad. Sola y sin ayuda del Estado, comenzó a promover la lectura, la escritura y la oralidad como una forma de sanar y reconstruir. “Después de que todo pasó, en Canutalito solo se hablaba de miedo y muerte. Quise que eso cambiara”. Por eso desde la biblioteca creó un centro de información local para resguardar la memoria histórica de Canutalito llamada Memorias Pintadas.

La falta de empatía del Estado sigue siendo una herida abierta. “Nunca se ha acercado un representante del gobierno que se pregunte: ‘¿Qué hicimos mal? ¿Cómo podemos reparar el daño?’ Porque, aunque no lo admitan el mismo Ejército nos trató de guerrilleros”, concluye Margarita.

Canutalito revive con el festival

Cada primero y dos de enero, el pueblo se llena de vida con el festival «Canutalito Celebra Tu Tradición«, un evento que los enorgullece de su identidad. Ahí se realiza un reinado tradicional y desfiles en burro. También se preparan comidas típicas de la región que comparten con nativos y visitantes.

El festival se ha convertido en un motivo de unión, que ha logrado transformar el dolor en fraternidad y el pasado en un motivo para fortalecer sus lazos comunitarios. Como lo define Hortensia Peña, de 73 años: “Ha sido un evento que nos ha llevado a compartir nuevamente, a unirnos como comunidad” .

Hoy alzan la voz para decir que Canutalito no es ese dolor… es cultura y tradición.

Esta masacre, lejos de acabar con ellos, los ayudó a revivir. Como el ave fénix que resurge de entre las cenizas, un pueblo que se levanta después de décadas de incertidumbre e inseguridad. Los hizo más fuertes. Les enseñó que son más que un lugar marcado por el conflicto y que, aunque aún sienten los rezagos de la violencia, también son esperanza.

Los niños son el reflejo de que la guerra no acabó con lo que eran antes de la masacre. Leer un libro se volvió parte de la nueva tranquilidad de esta comunidad. A través de las páginas, encuentran paz y distintas formas de salir adelante, sin olvidar aquello que los convirtió en lo que son hoy.

Canutalito decidió avanzar. Han pasado más de dos décadas desde aquel febrero, pero todavía canta el gallo al amanecer. Las reuniones con risas en las terrazas han vuelto. Las casas de bahareque, que alguna vez definieron el paisaje, han sido reemplazadas por bloques de cemento. Ahora son símbolo de reconstrucción: más firmes, más sólidas.

Así como levantaron nuevas paredes, también reconstruyeron la confianza y su identidad colectiva, bloque a bloque, cimentando la esperanza en un pueblo que sigue adelante, defendiendo su identidad, sus costumbres y sus tradiciones. Porque en Canutalito, como en tantos otros pueblos de Colombia, el olvido sería una segunda muerte.